- Webマーケティングの基礎と最新トレンド

- ラジオの価値とWeb広告による拡散戦略

- ラジオ×デジタルで広げる共同コンテンツ構想

こんにちは、金沢シーサイドFM編集部です。

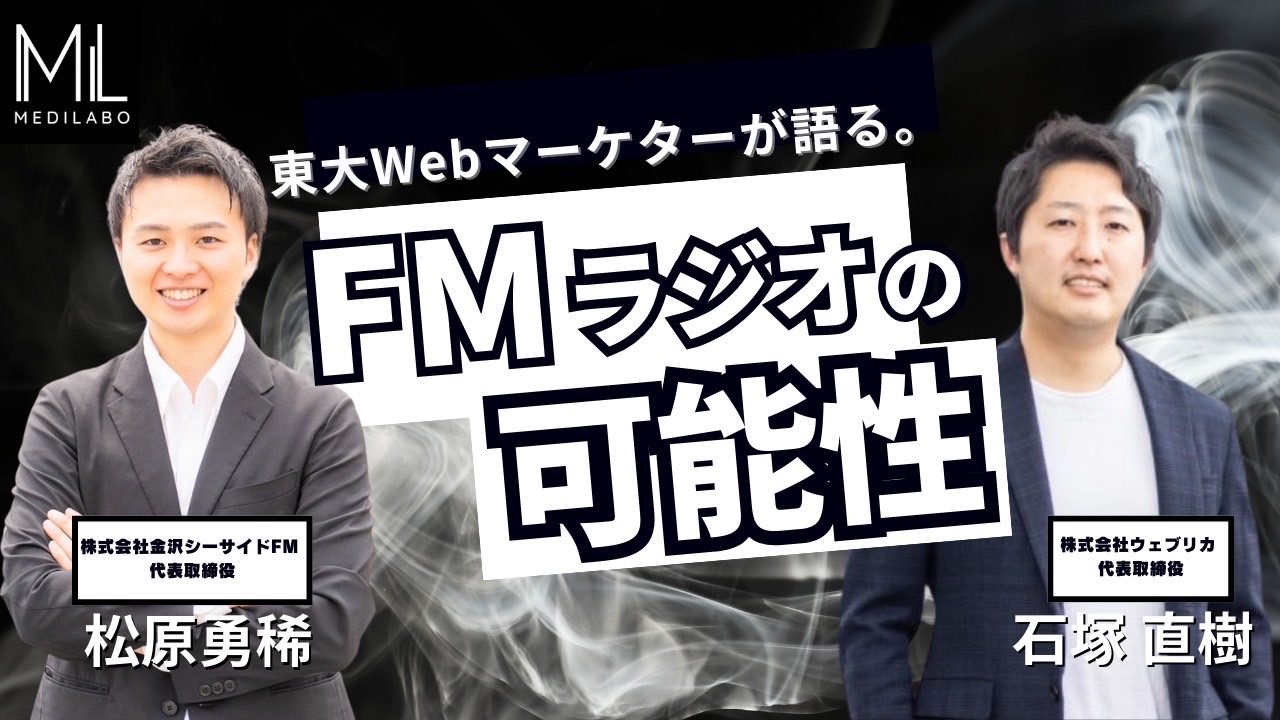

今回は、新番組「メディラボ」第1回放送の内容をお届けします。

メディアの民主化をテーマに、メディア関係者やマーケターをゲストに迎え、今後のメディア活用やマーケティング戦略を深掘りする番組です。

記念すべき第1回のゲストは、株式会社ウェブリカ代表取締役・石塚直樹さん。

銀行勤務から国土交通省への出向、アフィリエイトによる独立、通販事業の成功を経てWebマーケティング業界へと進んだ異色の経歴をお持ちです。

今回は「Webマーケティングの基礎」から「ラジオとデジタルの融合」まで、幅広く語っていただきました。

まず、株式会社ウェブリカについて簡単にご紹介します。

松原勇稀さん

松原勇稀さん第1回目のゲストは株式会社ウェブリカの石塚直樹さんをお招きしています。

株式会社ウェブリカの石塚と申します。

ウェブリカは簡単に言うと、企業のウェブマーケティングをまるっとサポートする会社です。広告運用やSEO対策、SNSマーケティングなんかも含めて、企業がオンラインで成果を上げられるようにお手伝いしています。

なるほど。広告だけとかサイト制作だけっていうよりも、全部まとめてやってくれる感じなんですね。

そうですね。特定の領域だけを切り取るよりも、戦略から実行、改善までを一気通貫でやったほうが結果が出やすいんです。なので、クライアントの目標に合わせて「何をやるべきか」から一緒に考えて動くようにしています。

▼YouTube版はこちら

石塚さんの経歴とウェブリカの成り立ち

■ 石塚さんの経歴

- 大学卒業後、大手広告代理店に入社

- 営業・企画・運用まで一貫して担当し、デジタルマーケティング分野で豊富な経験を積む

- Web広告(リスティング広告・ディスプレイ広告・SNS広告)運用のプロジェクトを多数担当

- 中小〜大手企業まで幅広い業界のマーケティング戦略に関与

- 独立前にはマーケティング責任者として、新規事業の立ち上げや売上改善に貢献

■ ウェブリカの成り立ち

株式会社ウェブリカは、「誰もが成果を出せるWebマーケティング環境を提供したい」という想いから誕生しました。

創業者の石塚さんは、大手広告代理店で数多くの企業の広告運用や戦略立案を担当する中で、中小企業や個人事業主が抱える「予算や人材不足によるマーケティングの限界」を痛感。

その課題を解決するため、戦略設計から実行・改善までをワンストップで提供する体制を構築し、202X年に株式会社ウェブリカを設立しました。

社名は「Web(ウェブ)」と「Rika(理化=理論化・仕組み化)」を掛け合わせたもの。数字や結果に基づいた改善を重視し、短期間で多業種の案件を獲得してきました。

現在では、Web広告運用・SEO対策・SNS運用・サイト改善などを総合的に支援し、クライアントの成長に寄り添うパートナーとして活動を続けています。

■ ウェブマーケティング業界で経験を積み、数々の企業の成長を支えてきた石塚さん。

広告代理店での長年の実務を経て、自らの信念とノウハウを形にするために立ち上げたのが「ウェブリカ」です。

今回は、石塚さんの歩んできたキャリアと、ウェブリカ誕生の背景に迫ります。

まずは石塚さんご自身について教えていただけますか?

もともと私は、広告代理店で長年マーケティングやプロモーションの仕事をしてきました。さまざまな業界の企業と関わる中で、“良い商品やサービスを持っているのに、発信や売り方がうまくいっていない”という現実を何度も目にしたんです。

そこが原点になったんですね。

はい。『もっと多くの人に知ってもらえば、きっと必要としてくれる人がいるのに…』という思いがずっとあって。それなら自分が直接支援できる場所を作ろうと、ウェブマーケティングに特化した会社『ウェブリカ』を立ち上げました。

どんな想いで始めたんですか?

はい。『もっと多くの人に知ってもらえば、きっと必要としてくれる人がいるのに…』という思いがずっとあって。それなら自分が直接支援できる場所を作ろうと、ウェブマーケティングに特化した会社『ウェブリカ』を立ち上げました。単なる広告運用やサイト制作ではなく、“どうすればお客様の強みが伝わるか”を一緒に考える伴走型のサービスを提供したいという想いです。社名のウェブリカには、『Webで成果を引き上げる』という意味を込めています。

ウェブリカでは、業界や企業規模を問わず、クライアントの課題に合わせたオーダーメイドの戦略を立てています。単なる集客数の増加だけをゴールにするのではなく、“売上やファンづくりと直結する施策”を重視しているんです。だからこそ、初期のヒアリングから運用後の改善まで、細かく伴走するスタイルを大切にしています。結果として、『売上が伸びた』『問い合わせが倍になった』といった具体的な成果につながるケースも多く、長くお付き合いしてくださるお客様が増えています。

ウェブマーケティングとは何か?

ウェブリカが手掛ける「ウェブマーケティング」とは、具体的にどういうことを指すのですか?

多くの方が“ウェブマーケティング=広告やSNS運用”と考えがちですが、実際にはもっと広い領域を含みます。私はまず、現状を丁寧に分析し、企業やサービスが抱えている課題を明確にすることから始めます。そのうえで、ターゲット層がどこにいて、どんな行動を取っているのかを調べ、最適な施策を組み合わせていくんです。

例えば、ホームページのアクセス数が伸び悩んでいる場合、一見すると“広告を増やせば解決する”と思われるかもしれませんが、実際にはサイトの構造やコンテンツ、検索での表示順位、ユーザーが離脱するタイミングなど、複数の要因が絡んでいることが多いんです。私はアクセス解析やユーザー行動のデータをもとに、その問題の根本を見極めます。

さらに、ターゲットにどう見られているか、どの経路でたどり着いているか、そして最終的に行動(購入や問い合わせ)につながっているか――数字とユーザー心理、両面からアプローチして改善していきます。そうやって戦略を立てることで、広告やSEO、SNS施策もきちんと“つながる形”で機能するようになるのが理想ですね。

はい。『もっと多くの人に知ってもらえば、きっと必要としてくれる人がいるのに…』という思いがずっとあって。それなら自分が直接支援できる場所を作ろうと、ウェブマーケティングに特化した会社『ウェブリカ』を立ち上げました。単なる広告運用やサイト制作ではなく、“どうすればお客様の強みが伝わるか”を一緒に考える伴走型のサービスを提供したいという想いです。社名のウェブリカには、『Webで成果を引き上げる』という意味を込めています。

単にアクセスを増やすだけではないんですね。

そうなんです。大事なのは、“見込み客に魅力が正しく伝わり、購入や問い合わせなどの行動につながる流れ”を作ること。ウェブマーケティングは、この流れ全体を設計して、継続的に改善していく取り組みなんです。

広告業界の変遷と現状

広告業界の変遷

かつての広告業界は、テレビ・新聞・雑誌・ラジオといったマスメディアが主戦場でした。限られた広告枠を押さえることで、多くの消費者に一斉に情報を届ける“マス広告”が王道の手法とされ、企業規模が大きいほど有利な構造が存在していました。しかし、インターネットの普及とともに、消費者の情報収集行動が変化。人々は自ら必要な情報を検索し、比較・検討するようになり、広告は一方的に届けるものから、より双方向性を持つものへと進化していきました。

広告の在り方って、この数十年で大きく変わってきましたよね。

本当にそうですね。昔はテレビや新聞など、マスメディアを使って“一度にたくさんの人に知ってもらう”というやり方が中心でした。広告枠の数も限られていたので、大手企業がそこを押さえることで大きな影響力を持てたんです。

今ではその構造も崩れてきていますね。

はい。インターネットが普及して、消費者は自分で情報を探すようになりました。企業が一方的に伝える時代から、消費者が主体的に選び取る時代に変わったと思います。

広告業界の現状

現在の広告業界では、スマートフォンとSNSの浸透により、ターゲットを細かく設定し、興味や行動履歴に基づいて情報を届けるデジタル広告が主流になりつつあります。さらに、広告は単なる告知や販売促進のためだけではなく、ブランドストーリーの発信やファンとの関係構築といった役割も担うようになりました。こうした背景から、広告はもはや“一方通行の発信”ではなく、“双方向のコミュニケーション”として捉えられる時代に突入しています。

今の広告業界は、昔とはまったく様子が違いますよね。

そうなんです。特にスマホやSNSが普及してからは、“誰に何を届けるか”を細かく設定できるようになりました。年齢や地域、興味関心に合わせて広告を出し分けられるので、効率的に見込み客にアプローチできます。

広告の役割も広がっていますよね。

ええ。単にアクセスを集めるだけではなく、企業の想いやブランド価値を伝えてファンを作ることも重要になっています。だからこそ、広告は発信だけでなく、双方向のコミュニケーションとして考える必要があるんです。

差別化の鍵は「クリエイティブ」

広告やマーケティングで差別化するには、やはりクリエイティブが大事なんでしょうか。

間違いなく重要ですね。今は誰でも広告を出せる時代ですから、単に“存在を知ってもらう”だけでは埋もれてしまいます。何を伝えるかだけでなく、“どう伝えるか”が差を生むんです。

具体的にはどんな部分がポイントになりますか。

例えば同じ商品でも、写真の撮り方や色使い、キャッチコピーの言葉選びで印象は大きく変わります。『これは自分のための商品だ』と思わせるには、見せ方にこだわらなければいけません。

技術や価格での差別化が難しい時代だからこそですね。

そうなんです。スペックや価格はすぐ真似されますが、クリエイティブの個性は簡単には真似できません。だからこそ、ブランドの世界観を形にするクリエイティブが、差別化の鍵になるんです。

多くの企業が似たような媒体や手法を使う現代では、差別化の決め手は“見せ方”にあります。写真・色使い・コピーなど、すべてのクリエイティブ要素がブランドの世界観をつくり、ユーザーの印象を左右します。技術や価格での差がつきにくい時代だからこそ、唯一無二の表現力が競争優位性となるのです。

集客・接客・追客の3フェーズ

ウェブマーケティングは、**集客(知ってもらう)→接客(興味を持ってもらう)→追客(行動につなげる)**の3フェーズで構成されます。各フェーズには役割があり、施策の目的や方法も異なります。どこか1つでも弱ければ成果は出にくく、3つをバランスよく連動させることが成功のポイントです。

ウェブマーケティングでは、集客だけでなく接客や追客も重要だと聞きます。

はい。私はよく“3フェーズ”で考えましょうとお伝えしています。まずは見込み客を集める“集客”、次にその人たちに魅力を伝えて信頼関係を築く“接客”、そして購入や申込みを後押しする“追客”です。

なるほど、リアルな営業と同じ流れですね。

そうです。リアル店舗なら、まずお店に来てもらい(集客)、店員が接客して(接客)、検討しているお客さんに後日連絡をする(追客)という流れがあります。ウェブも基本は同じで、それぞれのフェーズに合った施策が必要なんです。

ウェブだとどんな施策になるのでしょう。

集客ではSEOや広告、SNS。接客はホームページやランディングページの改善、コンテンツ配信。追客はメールマガジンやSNSメッセージ、リターゲティング広告などですね。

ラジオ局とWebの相性

技術や価格での差別化が難しい時代だからこラジオは音声を通じて感情や熱量を直接届けられる一方、放送は一度きりで流れてしまうという特性があります。これにWebを組み合わせることで、放送内容を残し、繰り返し届けることが可能になります。

例えば、番組で紹介した情報をWeb記事やSNSにまとめれば、放送を聞き逃した人にも届き、検索やシェアで新たな接点を生み出せます。また、Webでは番組の裏側や追加情報も発信でき、リスナーとの関係を長期的に深められます。

こうした相互補完によって、ラジオとWebはリアルタイム性と持続性を両立できる、非常に相性の良い組み合わせといえます。

YouTubeや動画活用の現実

YouTubeや動画は、多くの企業にとってブランド発信や集客の有力な手段となっています。しかし実際には、「動画を作れば勝手に再生される」という状況はほとんどありません。再生回数を伸ばすには、ターゲットの興味に沿ったテーマ設定や検索対策、SNSとの連動など、継続的な運用が不可欠です。

また、動画の企画から撮影・編集・公開までには多くの工数とコストがかかります。高品質な映像を制作しても、届け方やタイミングを誤れば効果は半減します。

一方で、Webや他のメディアと組み合わせて活用すれば、動画は企業のストーリーや強みを最もわかりやすく伝える強力なツールになります。大切なのは「作ること」ではなく、「どう活かすか」を戦略的に考えることです。

YouTubeや動画の活用については、企業によって温度差がありますよね。

そうですね。多くの企業さんが『動画を作れば勝手に見てもらえる』と考えてしまいがちですが、実際はそこがスタートラインなんです。ターゲットが興味を持つテーマを選び、検索やSNSで見つけてもらう導線を作ることが欠かせません。

確かに、作るだけでは成果につながらないと。

はい。例えば撮影や編集に時間と費用をかけても、公開後のプロモーションを怠ると効果は半減します。逆に、WebやSNS、既存の顧客接点と組み合わせれば、動画は強力な武器になります。大事なのは“どう活用するか”を最初から設計することですね。

共同コンテンツの可能性

共同コンテンツとは、複数の企業や団体が協力して制作するコンテンツのことです。互いの強みやリソースを掛け合わせることで、単独では実現できない規模やクオリティを実現できます。

例えば、異業種同士でのタイアップ動画や、地域企業との特集記事などは、双方の顧客層に同時にリーチできるため、集客効率が高まります。また、制作コストや運用の負担を分担できるメリットもあります。

ポイントは「お互いの目的が一致していること」と「コンテンツの方向性を明確にすること」。これにより、協力関係を長期的に維持し、双方のブランド価値を高めることが可能になります。

共同コンテンツって、どんな場面で効果を発揮するんでしょうか?

例えば、ラジオ局と地元の商工会が組んで地域の特集番組を作るケースですね。お互いの持つ発信力と信頼関係を活かして、より広い層に届けることができます。

確かに、一社だけでは届かない層にもアプローチできますね。

そうなんです。異業種コラボも面白いですよ。例えば、食品メーカーとスポーツチームが一緒に健康食のレシピ動画を作るとか。お互いのファン層が交わることで、新しい市場が生まれます。

企画段階で大事にしていることは?

やはり“目的の共有”です。片方だけが得をする内容だと長続きしません。誰に何を届けたいのかを最初に合わせておくことで、双方が納得できる成果につながります。

共同コンテンツは、単なるコラボ企画ではなく、双方の強みを活かした“共創”の場です。成功の鍵は、目的の共有と役割分担の明確化。これができれば、ブランド価値を高めつつ、持続的な発信が可能になります。

まとめ:「集客・接客・追客」の視点を持つことが成功の鍵

広告業界は、この10〜20年で大きく変化しました。かつてはテレビ・ラジオ・新聞・雑誌といったマスメディアが中心でしたが、インターネットの普及によりWeb広告やSNSが台頭し、企業と消費者の接点が多様化しました。特にスマートフォンの普及以降は、個人が発信者となり、情報の双方向性が高まったことで、消費者の購買行動も変化しています。

一方で、情報量が爆発的に増えたことから、企業は単に広告を出すだけでは成果が出にくくなっています。ターゲットを明確にし、適切なチャネルやコンテンツを選択する戦略が、これまで以上に重要になっています。

集客(まず知ってもらう)、接客(関係を深める)、追客(継続的にアプローチする)の3つのフェーズを意識することが、現代の広告・マーケティングでは欠かせません。

この流れを戦略的に設計しないと、せっかくの集客も一過性で終わってしまい、リピーターやファンを作ることが難しくなります。

特にデジタル時代では、この3フェーズをWebやSNS上でもスムーズにつなげる仕組みが求められます。

今回は、「ラジオの新しい価値とWeb広告活用法」というテーマでお届けしました。

集客・接客・追客、3つの中でどれが一番大事ですか?

全部です。集客は入り口ですが、接客や追客がなければ一度きりで終わります。3つが連動して初めて成果が安定します。

追客は営業っぽくて苦手な人も多いのでは?

売り込みではなく“忘れられない工夫”が大事です。役立つ情報やお礼の一言でも立派な追客になります。

ビジネスを継続的に成長させるには、この3つのフェーズをバランスよく設計し、連動させることが大切です。

集客だけに力を入れても、接客や追客が疎かだと成果は短期的に終わってしまいます。

逆に、既存顧客との関係を深めながら、新規顧客を安定的に集める仕組みを作れば、安定した売上とブランド力の向上が期待できます。